ビジネス

Windows 10 デバイスドライバーの署名

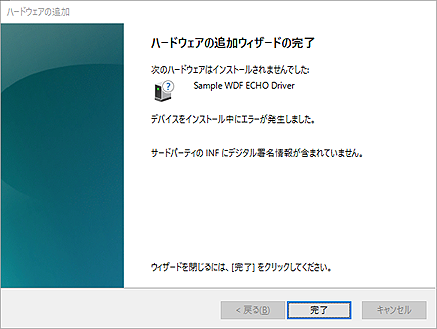

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:火, 2016-07-05 02:55最近、各方面からWindows 10ドライバの署名に関する問い合わせが多い。最新の状況を調べてみた結果、各所で記述されている説明は頻繁に更新されていて、しかもわかり難い。実際の動作も非常に不可解な状態であることを確認した。すでにWindows 10の新しい署名要件は開始されているので、SPC署名されているドライバであっても次の様に署名が認識されない場合がある。

現時点の状況をなるべく分かり易くまとめると次の通りである。

サードパーティーが開発したWindows 10用のカーネルモードのドライバには「原則として」Microsoftによる署名が必要

このMicrosoftによる署名を取得する方法は次の2種類

- HLKによる署名

- Windows 10 Desktop Attestation Signing(日本語:Windows 10 デスクトップの構成証明署名)

HLKテストをパスして、その結果をダッシュボードに提出。(従来のロゴテストによる署名と同様。古くはWHQLとも。)

申請者がEV証明書による署名で身元を証明した後、署名が欲しいドライバをダッシュボードに提出。従来のSPC署名に相当するが、Windows 8.1以前やWindows Serverでは動作しない点が異なる。

「原則として」の例外については、現時点で不明確な点がある

そのためHLKまたはWindows 10 Desktop Attestation Signingのどちらかとなる。今後出荷されるWindows Server 2016での動作も目指すのであれば、HLKしか無い。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

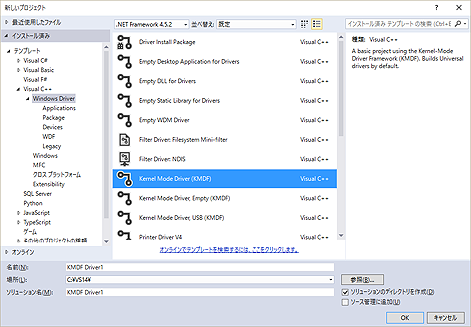

Windows 10 ユニバーサルドライバー開発

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:日, 2015-07-26 23:07まとまった文献が少ないので、Windows 10 ユニバーサルドライバー開発について、現在分かっているところを書き止める。

ユニバーサルドライバー

ユニバーサルドライバーとはWindows 10の導入に伴って、これまでカーネル部がほぼ同じにも関わらずバラバラだったデバイスドライバー(以降ドライバー)の開発環境、ツールとソースコード、バイナリーオブジェクトを全て一つに統一したものの名称である。

現在のところ、従来のWindows Phoneに相当する Windows 10 Mobile, タブレット用のWindows 10 Mobile Enterprise と Windows 10で新開発の Windows 10 IoT Core が新たに追加される対象ターゲットだが、近い将来はXboxやHoloLensなどもサポート対象に含まれる。現在決まっているWindows 10のエディションについては、ITmediaの記事がわかり易くまとまっている。参考までに掲載する。

http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1505/14/news067.html

Windows 10 への従来デバイスドライバーの移行

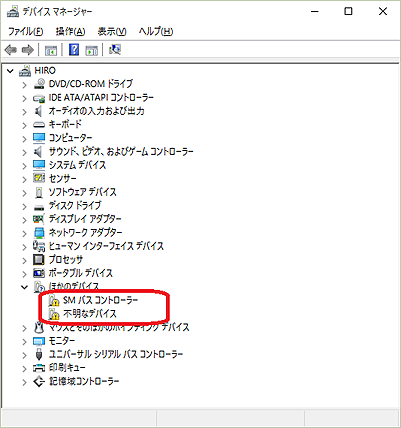

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:土, 2015-07-25 18:56Windows 10のリリースが近づいて来た。時々聞くのは、新しいバージョンのWindowsが出ると、以前使っていたデバイスドライバー(以降ドライバー)が使えなくなり、その結果ハードウェアが使えなくなるので暫く様子を見るとか、アップデートはしないという話だ。実際には必ずしもそうではない。ドライバーのインストールソフトウェアが新Windowsへのインストールを制限しているケースも多いため、「Windowsドライバーには互換性がある」という事実が浸透していないのが実情だ。ここは簡単にWindows 10 への従来デバイスドライバーの移行方法を解説する。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

.NET Gadgeteer と Microsoft Virtual Academy

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:月, 2015-06-01 11:46

IoT (Internet Of Things) の開発を身近に体験する事例として、.NET GadgeteerとMicrosoft Azure の組み合わせがある。無料のExpress版やCommunity Edition を含むVisual Studioを使用して、組み込みシステムからクラウドシステム、Windowsストアアプリまで開発できる。しかしながら開発分野が多岐に渡るため、なかなか学習のきっかけが見つからないという話を聞く。

Microsoft Virtual Academy (MVA) はマイクロソフトが無償で提供しているビデオ教材を中心にした自己学習用コンテンツで、単にビデオを見るだけでなく、参考資料やサンプルコードも入手できる。このMVAのコンテンツに組み込みシステム開発関連の教材が含まれているのはあまり知られていないのではないだろうか。今回は.NET Gadgeteer を活用してIoTシステム開発を体験できるMVAのコンテンツを紹介する。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

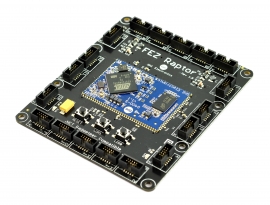

FEZ RaptorのTinyBooter更新手順

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:木, 2015-05-28 11:14

GHI Electronics 社からFEZ Gadgeteerシリーズの最高峰として FEZ Raptorという.NET Gadgeteer Mainboardが出ていてtinyclr.jpでも販売している。

このメインボードはIOピンが多いFEZ Spiderの上位機種として、問題なく利用できるのだが TinyBooter(ブートローダー)のアップデートが現在FEZ Configではサポートされてないので、少々面倒という欠点がある。GHI Electronicsからの最近のリリース内容を見ると、TinyBooter とTinyCLR (ファームウェア)のバージョンが統一されてきているので、TinyCLRの更新時にはTinyBooterも合わせて同じバージョンに更新するべきである。更新作業は以前のFEZ Configが無かった時代と比較して、慣れてしまえば大したことは無いのだが、英語の文献で情報が散らばっていて分かり難いため、TinyBooterのアップデートのコツを含めて簡単にまとめた。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

Windows 10 IoT と WDK 10

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:金, 2015-05-08 17:08WinHEC, Buildと Windowsがらみの新技術紹介のイベントが続いた。Windows 10 Insider Preview も公開されているしWDK10も出ている。Visual Studio 2015 RCもつい先日公開された。いろいろと複雑になって来るとともにまだ問題もあるので、随時更新しながら整理してまとてみる。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

Embedded Unix誌 連載 基礎からのデバイスドライバ作成講座

Embedded Unix誌の連載「基礎からのデバイスドライバ作成講座」のリンクです。

Vol.2

基礎からのデバイスドライバ作成講座(第1回)

Linuxシリアルポートデバイスドライバの解説と使い方

Vol.4

基礎からのデバイスドライバ作成講座(第2回)

パケットフィルタドライバの作成と応用

Vol.5

基礎からのデバイスドライバ作成講座(第3回)

USBドライバの開発とデバッグ手法

- ログインしてコメントを投稿

Web記事:Sourceforge.jp Magazine が japan.linux.com だったころに書いた記事

Sourceforge.jp Magazine が japan.linux.comだったころに書いた記事の一覧

driverfs/sysfs http://opentechpress.jp/kernel/03/04/14/0833230.shtml

HotPlug http://opentechpress.jp/kernel/03/05/01/2057231.shtml

udevとdevfs http://opentechpress.jp/kernel/03/05/25/0823257.shtml

udevの概要 http://opentechpress.jp/kernel/03/06/05/2134218.shtml

kexec http://opentechpress.jp/kernel/03/06/25/1825255.shtml

kobject/sysfs(1) http://opentechpress.jp/kernel/03/07/14/110209.shtml

kobject/sysfs(2) http://opentechpress.jp/kernel/03/07/31/1222217.shtml

インターフェース誌 Linuxとそのほかの組み込み関連記事

CQ出版「インターフェース」誌に掲載した、Linuxとそのほかの組み込み関連記事へのリンクです。

2000年9月号

特集 広がるホームネットワーク技術入門

第1章 広帯域・広範囲ネットワークと家電機器を繋ぐために

これから期待される家庭内機器の接続技術

2001年4月号

特集 現代エレクトロニクスの基礎知識

第7章 接続性と利便性を重視した新技術が続々と現れる

広がるホームネットワーク技術入門

2002年2月号

特集 Linuxデバイスドライバとハードの自作

第3章 既存のドライバソースの改良と,デバッグのテクニックを解説

インターフェース誌 .NET Micro Framework 記事

インターフェース誌に掲載した.NET Micro Framework (NETMF) 関連記事へのリンクです。

2009年12月号

特集 EthernetとTCP/IPの入門から応用製作まで

第4章 Microsoft社の小型組み込み機器用環境

.NET Micro Frameworkによるネットワーク端末の製作

2011年4月号

Eddy(ARM9/AT91SAM9260)ボードへの移植を例に

Linux上への.NET Micro Framework移植の勘所(前編)

2011年6月号

Eddy(ARM9/AT91SAM9260)ボードへの移植を例に

Linux上への.NET Micro Framework移植の勘所(後編)